UN EXPERIMENTO REVELADOR

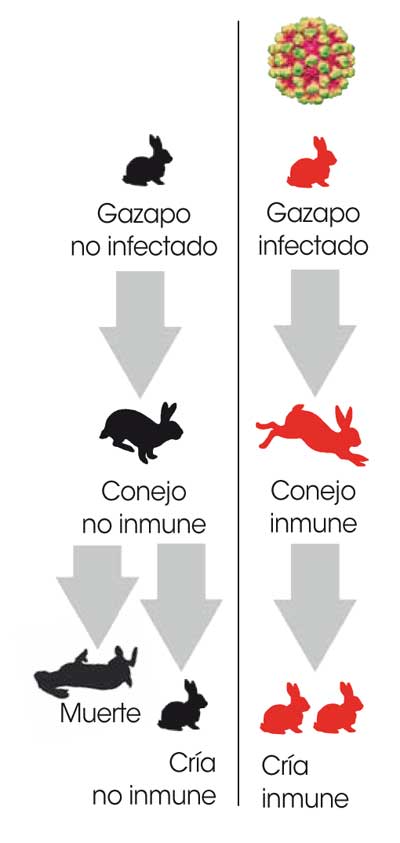

Era esa una sabia forma de asegurarse de que el sarampión se pasaba siendo niño, cuando no había riesgo de enfermedad grave, y es un mecanismo que se podría utilizar para luchar contra la RHD en cualquier tipo de población de conejos, independientemente de su densidad.

Esta idea sirvió como inspiración para una experiencia llevada a cabo a través de un convenio de colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) y la Gerencia de Control de Enfermedades de la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC).

En esta experiencia se trató de emular este mecanismo mediante el incremento controlado de la carga vírica en el ambiente en varias poblaciones experimentales de conejo silvestre mantenidas en cercados. Ya que no es posible juntar a los conejos para que se transmitan mejor el virus, la filosofía de la experiencia fue incrementar temporalmente la cantidad de virus para que infectase a los gazapos cuanto antes.

Para ello, simplemente se distribuyeron, durante la época de reproducción, cebos impregnados con los mismos virus aislados en el campo. Los resultados obtenidos fueron acordes a lo esperado, ya que la producción de nuevos conejos, todos ellos inmunizados de forma natural frente a la RHD, fue un 170% superior en las poblaciones con mayor carga vírica que en las poblaciones control, ilustrando claramente el fuerte impacto de este proceso epidemiológico, así como la relativa facilidad para emularlo de forma controlada.

Estos resultados no solo se debieron a que los conejos jóvenes fuesen de forma natural resistentes a la enfermedad, sino también a que al nacer de conejas que habían superado la RHD, estas les pasaron anticuerpos a través de la leche durante la lactación, por lo que los gazapos se encontraron doblemente protegidos para afrontar con las mejores garantías la infección natural del virus.

Este mecanismo, entre otras cosas, es el que está llevando actualmente de cabeza a los técnicos australianos encargados de controlar las poblaciones de conejos en aquel continente. Como los lectores conocerán, al ser el conejo una especie introducida en Australia se la considera plaga en muchas zonas, por lo que desde hace algunos años se viene utilizando un virus clásico de RHD para tratar de controlar a esta especie.

Obviamente en el momento en que este virus se extendió por primera vez en las poblaciones de conejos australianas, el impacto fue notable (no tan dramático como en las poblaciones de la península ibérica) y produjo importantes beneficios económicos y ecológicos.

Lógicamente, a costa de utilizar el mismo virus una y otra vez como método de control, este ha perdido eficacia, tanto porque los conejos parecen haber desarrollado cierto grado de resistencia genética a ese virus como por el hecho de que cada vez es más difícil lograr que la diseminación del mismo mediante cebos acabe produciendo grandes mortalidades en las poblaciones silvestres.

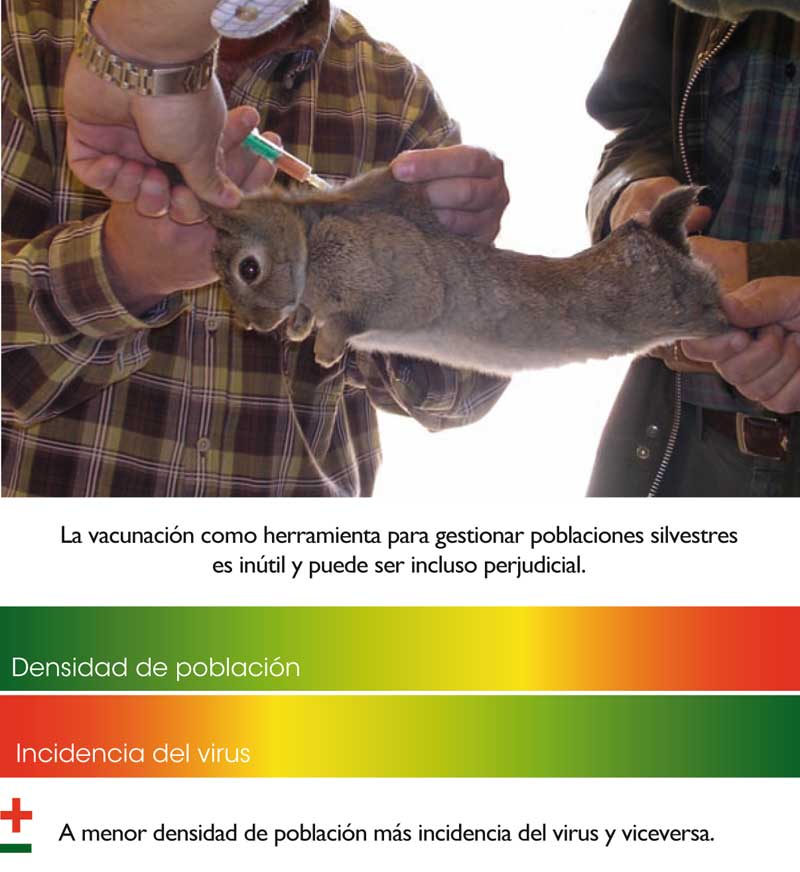

Al fin y al cabo, si el virus ya está circulando de forma natural, a poca densidad de conejos que haya, si incrementas artificialmente la carga vírica en el ambiente… ya sabemos lo que pasa, que puedes lograr el efecto contrario, esto es, tener más conejos y mejor protegidos contra el virus. Por eso, en los últimos años los técnicos australianos han tratado de afinar mucho en cómo y cuándo distribuyen el cebo impregnado de virus.

LA “NUEVA VARIANTE” DEL VIRUS RHD

Ante esta situación, en Australia se ha tomado la decisión de utilizar un nuevo virus RHD, aislado por primera vez en Corea, sobre el cual, seguramente muchos de los lectores lo recordarán, se han publicado numerosas noticias y artículos en diferentes medios de nuestro país dándole un carácter de potencial hecatombe en el caso de que dicho virus llegase a España.

La descripción que se ha hecho de este virus en la prensa ha sido la de un virus extremadamente letal, se le ha comparado con el ébola y prácticamente se le ha puesto la etiqueta de ser un exterminador, cuando, en realidad, esas características son comunes a todos los virus RHD, ni más ni menos.

Este virus, no por proceder de un país tan lejano, es muy diferente a otros virus RHD existentes en países cercanos al nuestro, y, coloquialmente hablando, se le puede considerar un hermano de los virus clásicos que hemos ‘disfrutado’ durante estas décadas.

Mantiene algunas pequeñas diferencias antigénicas con estos, de tal manera que se ha comprobado que es capaz de infectar a conejos que no están eficazmente inmunizados contra los virus clásicos; y aunque es cierto que existe en algunas poblaciones silvestres en países europeos, normalmente es un tipo de virus que se suele encontrar afectando a granjas cunícolas y que con el uso de vacunas normales frente al virus clásico se le ha mantenido a raya sin grandes problemas. De hecho, hace algunos años, un virus de este tipo ya fue detectado en España en una granja, sin que saltase ninguna alarma.

Por ello creemos que los resultados que vayan a obtener en Australia no van a ser espectaculares y que seguramente ya están preparando otras alternativas complementarias para el control biológico de los conejos. De hecho, si hemos de hablar de auténticos exterminadores, en nuestros estudios hemos aislado cepas de virus clásico con capacidad para matar a prácticamente el 80 de gazapos en conejo doméstico, algo nunca descrito.

Estas cepas han estado circulando en nuestro país durante los últimos años en poblaciones de conejo silvestre a elevada densidad sin que nos hayamos percatado de que algo había cambiado, lo que seguramente demuestra la capacidad de nuestros conejos para adaptarse y contrarrestar estas variaciones en la patogenia de los virus RHD.

Sin embargo, a pesar de la elevada patogenia de estos virus clásicos circulando en nuestras poblaciones de conejos silvestres, de todos es conocido que de poco les ha valido ante la aparición de un nuevo virus en 2010 en Francia e identificado posteriormente en España en 2011, el cual los ha barrido del mapa en poco tiempo, tanto en las poblaciones silvestres como en granjas.

Nos referimos al inicialmente llamado virus «nueva variante», aunque más recientemente ya se ha alcanzado el consenso de que no es una simple variante, sino más bien un nuevo virus perteneciente a otro genotipo, es decir, sería como un primo lejano de los virus clásicos, aunque por comodidad lo seguiremos llamando aquí nueva variante. Ante esta capacidad para desplazar a los virus clásicos, parece lógico suponer (dentro de la ‘lógica’ tan impredecible de estos virus) que es muy probable que el virus ‘exterminador’ australiano tuviera pocas posibilidades de persistir y transmitirse entre nuestros conejos silvestres en la actualidad.

El origen de este virus nueva variante, al igual que el de todos los anteriores, es desconocido. Causa la misma enfermedad que los virus clásicos, pero mata tanto a conejos jóvenes como adultos, independientemente de su edad; es capaz de infectar a conejos que han sobrevivido a la infección del virus clásico (y viceversa), es decir no hay protección cruzada, por lo que las vacunas frente a uno apenas protegen frente a la infección por el otro; es capaz de infectar de forma natural a diferentes especies de liebres y, esta es otra diferencia importante, la mortalidad que produce es inferior a la que producían los virus clásicos: más o menos un 40-50 de media, pero eso sí, con una variabilidad muy alta, de tal manera que dependiendo del momento y de la población, el virus puede transmitirse sin producir casi mortalidad o llegar a matar a más del 70 de los animales. Las causas de esta variación se desconocen a día de hoy.

Además de esta reducida mortalidad, la diferencia más notable de este nuevo virus respecto de los virus clásicos (o al menos de lo que creíamos conocer de los virus clásicos) es su capacidad de infectar y matar a gazapos. Esta característica, en combinación con que la protección cruzada con los virus clásicos es bastante pobre, ha hecho que el impacto inicial de este virus haya sido bastante negativo en muchas poblaciones de conejo silvestre, las cuales, como se dice coloquialmente, se han vuelto a venir abajo.

Las poblaciones más densas han soportado mucho mejor este primer embate, y aunque parece que disminuyeron su densidad una media del 30 , la mayoría de ellas siguen manteniéndose a elevada densidad o incluso algunas siguen creciendo. Así que parece que las poblaciones menos densas son las que se han llevado, de nuevo, la peor parte.

Con este nuevo virus dominando el escenario de la RHD en el conejo silvestre, ¿qué opciones hay para gestionar sus poblaciones? ¿Siguen vigentes las mismas herramientas que cuando predominaban los virus clásicos? En principio todas las medidas generalistas de gestión, tales como la mejora del hábitat o la reducción de otros factores de mortalidad, obviamente deberían ser útiles. Y ¿qué ocurre con su impacto a nivel poblacional? ¿Sigue este dependiendo de la densidad de conejos y de la edad a la que se infectan, teniendo en cuenta que es capaz de matar también a gazapos?

Para dirimir esta cuestión, crucial para entender qué está pasando con la nueva RHD y qué directrices se pueden seguir para gestionar las poblaciones, la Gerencia de Control de Enfermedades de la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), a través de un nuevo convenio de colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) ha vuelto a replicar la misma experiencia realizada anteriormente con los virus clásicos, pero en esta ocasión con el virus nueva variante y durante cuatro años consecutivos.

Para dirimir esta cuestión, crucial para entender qué está pasando con la nueva RHD y qué directrices se pueden seguir para gestionar las poblaciones, la Gerencia de Control de Enfermedades de la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), a través de un nuevo convenio de colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) ha vuelto a replicar la misma experiencia realizada anteriormente con los virus clásicos, pero en esta ocasión con el virus nueva variante y durante cuatro años consecutivos.

En esta ocasión se ha podido comprobar que en aquellas poblaciones en las que se ha incrementado la carga vírica con el virus nueva variante han producido un 100 más de nuevos conejos, todos inmunizados de forma natural frente a este virus, que las poblaciones control, en las que se ha dejado que el virus circulase sin ninguna intervención. Estos resultados demuestran que el impacto de la nueva RHD seguirá estando modulado por la densidad de conejos, aunque quizá en menor grado que con los virus clásicos.

Así pues, la ‘piedra angular’ de la gestión parece seguir siendo la misma. Hay que tener más conejos para que el impacto de la RHD sea menor, aunque el problema también sigue siendo el mismo, pues para tener más conejos, antes hay que superar el impacto negativo y los vaivenes impuestos por la RHD.

El incremento controlado de la carga vírica podría ser una herramienta para lograr este objetivo y, sobre todo, sería una medida altamente eficaz para evitar que poblaciones de conejos de nueva creación, como las que se forman a partir de conejos traslocados, comiencen a crecer sin que el virus circule, ya que en estos casos, cuando el virus hace su aparición (uno o varios años después, según el aislamiento geográfico de la población) suele tener efectos catastróficos.

Es mejor asegurarse de que el virus está presente desde el principio y, además, asegurarse de que circula en las mejores condiciones posibles para que infecte a los conejos cuando son muy jóvenes, reduciendo el impacto de la RHD mientras la población crece y alcanza densidades adecuadas.

La gran ventaja de esta aproximación es que se utiliza el mismo virus campo para luchar contra los efectos negativos de la RHD. Se aprovecha su elevada transmisibilidad, la cual se potencia todavía más, y así se posibilita que el virus infecte a los conejos cuando son muy jóvenes, minimizando la mortalidad que causa en la población.

Esta aproximación tiene grandes ventajas sobre, por ejemplo, las campañas de vacunación. En estas el virus vacunal está inactivado, no tiene capacidad de transmitirse, por lo que únicamente se pueden inmunizar vacunalmente aquellos animales que se pueden capturar para inocularles la vacuna, así que es prácticamente imposible que se logre ganar al virus campo en la carrera por infectar a los conejos.

Únicamente, en la utópica situación de que existiese una vacuna que se pudiese administrar, por ejemplo, con cebos, se podría llegar a inmunizar vacunalmente a una proporción interesante de gazapos, y así durante varios años hasta lograr una densidad de conejos adecuada. No obstante, el uso masivo y continuado de vacunas (si estas son eficaces, desde luego) presenta un problema muy importante, y es que se podría llegar a erradicar temporalmente a los virus campo de la población vacunada.

Eso significaría que tendríamos una población con muchos conejos, todos ellos inmunizados de forma vacunal, en la que el virus campo no está circulando. Está claro que en algún momento habría que dejar de vacunar.

¿Qué pasaría entonces? Simplemente el virus campo volvería a aparecer tarde o temprano, pero si lo hiciese un poco tarde, digamos que uno o dos años después, cuando muchos de los conejos vacunados ya han muerto por otras causas y los que hay son conejos nuevos sin inmunidad, nos podemos imaginar la catástrofe. Sería un ‘volver a empezar’, salvo que tuviésemos la precaución de que nada más dejar de vacunar, nos preocupásemos de que el virus campo volviese a circular como y cuando nos interesa, es decir, deberíamos de volver a reintroducir el virus e incrementar su carga vírica de forma controlada tal y como ya se ha descrito.

Como se ve, el virus nueva variante ha supuesto un cambio importante para la RHD; sin embargo, no ha implicado un cambio sustancial en la forma de funcionar de la enfermedad en el campo, por lo que las directrices de gestión no deberían de cambiar mucho.

La gran suerte de la aparición de este virus es que ha propiciado una nueva ola de trabajos de investigación que nos depararán, esperamos, nuevos y sorprendentes conocimientos sobre esta enfermedad y su impacto en el conejo silvestre. Esperemos que sepamos aprovechar las oportunidades que nos brinden estos nuevos hallazgos.

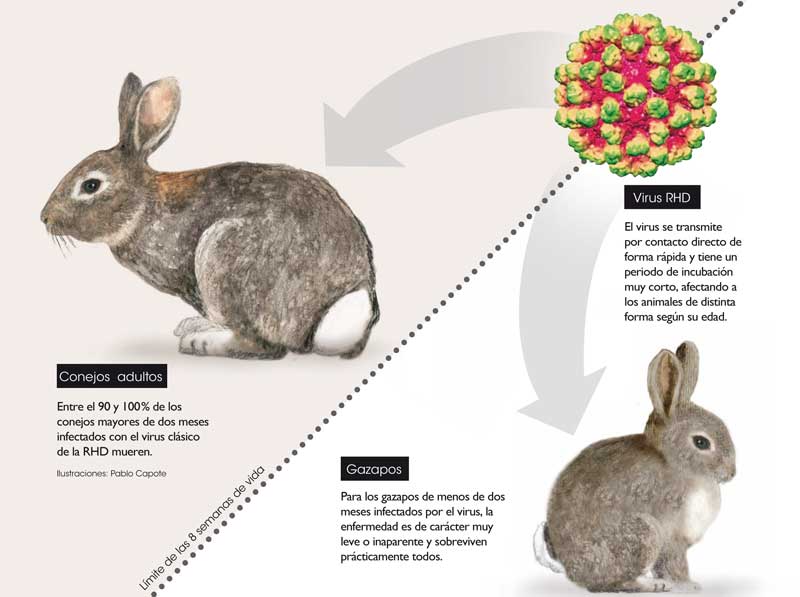

La Enfermedad Hemorrágica del Conejo, Enfermedad Hemorrágico Vírica , Enfermedad de Calicivirus del Conejo, Fiebre Hemorrágica Viral, Hepatitis Viral Necrotizante o Calcivirus (RVHD, VHD, RCD o RHD) es una enfermedad que está causada por un virus, que puede llegar a matar a la práctica totalidad de una población de conejos.

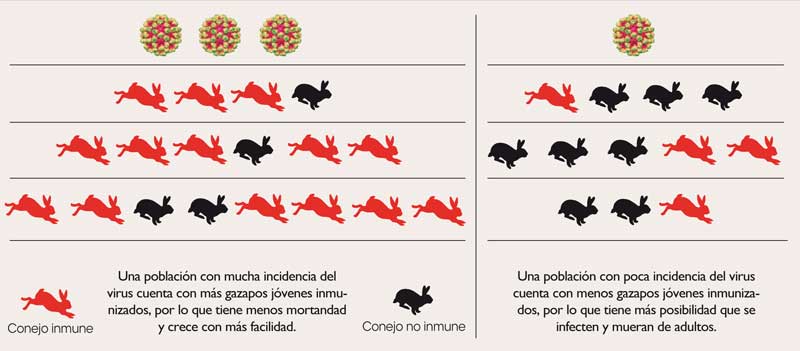

La Enfermedad Hemorrágica del Conejo, Enfermedad Hemorrágico Vírica , Enfermedad de Calicivirus del Conejo, Fiebre Hemorrágica Viral, Hepatitis Viral Necrotizante o Calcivirus (RVHD, VHD, RCD o RHD) es una enfermedad que está causada por un virus, que puede llegar a matar a la práctica totalidad de una población de conejos. Es decir, en estas poblaciones un elevado porcentaje de los nuevos conejos que han nacido cada año han acabado muriendo antes de llegar a reproducirse. La RHD ha tenido, por lo tanto, un impacto muy alto. Por el contrario, en poblaciones en las que ha habido muchos conejos y/o han criado muy bien (ha habido muchos gazapos durante la época de reproducción), el virus ha tenido mucha facilidad para transmitirse, así que los gazapos se han infectado pronto, no han muerto y han quedado protegidos de por vida para poder reproducirse. En estas poblaciones el impacto de la RHD ha sido mínimo.

Es decir, en estas poblaciones un elevado porcentaje de los nuevos conejos que han nacido cada año han acabado muriendo antes de llegar a reproducirse. La RHD ha tenido, por lo tanto, un impacto muy alto. Por el contrario, en poblaciones en las que ha habido muchos conejos y/o han criado muy bien (ha habido muchos gazapos durante la época de reproducción), el virus ha tenido mucha facilidad para transmitirse, así que los gazapos se han infectado pronto, no han muerto y han quedado protegidos de por vida para poder reproducirse. En estas poblaciones el impacto de la RHD ha sido mínimo.

Para dirimir esta cuestión, crucial para entender qué está pasando con la nueva RHD y qué directrices se pueden seguir para gestionar las poblaciones, la Gerencia de Control de Enfermedades de la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), a través de un nuevo convenio de colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) ha vuelto a replicar la misma experiencia realizada anteriormente con los virus clásicos, pero en esta ocasión con el virus nueva variante y durante cuatro años consecutivos.

Para dirimir esta cuestión, crucial para entender qué está pasando con la nueva RHD y qué directrices se pueden seguir para gestionar las poblaciones, la Gerencia de Control de Enfermedades de la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), a través de un nuevo convenio de colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) ha vuelto a replicar la misma experiencia realizada anteriormente con los virus clásicos, pero en esta ocasión con el virus nueva variante y durante cuatro años consecutivos.

Muchas Gracias por tu comentario Jaime

Fantastico articulo, explicado de una forma clara y sencilla, con el repaso a una situacion que lleva muchos años produciendose.

Muy buen trabajo.

Un saludo

Jaime Veiga