CALIDAD DEL HÁBITAT REPRODUCTIVO

El mayor éxito reproductor de cualquier especie, ya sea la tórtola común u otras, está ligado a una mayor calidad o idoneidad de su hábitat reproductivo.

La calidad como hábitat reproductivo de cada una de las 46 parcelas estudiadas se evaluó mediante la abundancia de territorios reproductivos. El número de territorios presentes en cada parcela fue estimado mediante el conteo de machos cantores en primavera, de manera que el canto de un reproductor era asociado a la existencia de un nido o territorio.

Así, una parcela donde hubiera cinco territorios reproductivos de tórtola (cinco machos diferentes) es substancialmente mayor que una con solo un territorio. Esto es debido a que la tórtola es un ave filopátrica, es decir, que vuelve a criar donde nace.

Así, en las zonas donde se produce un mayor éxito reproductivo acaban volviendo más aves a criar la primavera siguiente, y viceversa. Por tanto, la filopatría de la tórtola implica que a largo plazo se acumule un mayor número de parejas reproductoras en zonas óptimas para la reproducción de la especie, del mismo modo que en aquellos lugares donde las tórtolas crían mal acaben dejando de llegar reproductores y tiendan a extinguirse localmente.

Factores del monte estudiados

Además de la calidad de cada una de las parcelas para la reproducción de la tórtola, evaluamos qué elementos del hábitat hacían a dichas parcelas mejores o peores para el éxito reproductivo de estas aves. Para ello, y siguiendo las observaciones de anteriores estudios en la materia, evaluamos tres factores en cada parcela:

a) La abundancia de semillas silvestres.

b) La distancia a cultivos de cereal.

c) La disponibilidad de agua.

a) Abundancia de semillas silvestres

En las grandes extensiones forestales los cultivos están ausentes, por lo que las semillas de herbáceas silvestres son el único alimento disponible para las tórtolas en kilómetros de distancia.

A diferencia de las zonas agrícolas, en las áreas forestales la presencia de herbáceas no está limitada por fitosanitarios, lo que podría llevarnos a pensar que en las zonas de monte habría mayor cantidad de semillas silvestres para las tórtolas. Sin embargo, la tórtola no se alimenta de cualquier semilla, y solo algunas especies herbáceas parecen ser de su agrado.

Esto implica que pueden existir amplias zonas de pasto donde la tórtola no encuentre alimento, o el que encuentre sea de baja calidad nutricional o escaso. Así, una zona será buena o mala en términos de disponibilidad de semillas silvestres, solo si se encuentran las especies que son consumidas por la tórtola, y no otras.

El problema es que hasta el momento los estudios sobre la dieta de la tórtola se habían realizado en otros países o en zonas agrícolas, por lo que no sabíamos qué especies de semillas silvestres eran consumidas por las tórtolas en zonas forestales mediterráneas, y menos aún en nuestra área de estudio. Esto nos impedía evaluar la abundancia de semillas silvestres de interés para las tórtolas que había en cada una de las 46 parcelas de estudio.

Para solucionar esta cuestión llevamos a cabo nuestro propio estudio de la dieta. Durante tres años evaluamos el contenido de buches y mollejas de 222 tórtolas cazadas en fincas privadas colindantes a nuestra área de estudio el primer día de la media veda (Gutiérrez-Galán & Alonso, 2016).

Un total de 30 especies de semillas silvestres herbáceas aparecieron en la dieta, un número muy superior al registrado en anteriores estudios, probablemente fruto de la mayor riqueza de especies de los pastos forestales. No obstante, la mayoría de especies aparecieron en pequeñas cantidades, y solo unas pocas tuvieron una presencia relevante en la dieta, destacando la ‘viborera’ (Echium plantagineum), el ‘bledo’ (Amaranthus deflexus) o el ‘geranio de los caminos’ (Geranium molle).

Una vez conocidas las semillas silvestres consumidas por la tórtola en nuestra área de estudio, evaluamos la abundancia primaveral de estas especies herbáceas en cada una de las 46 parcelas estudiadas.

Los resultados mostraron cómo la abundancia de estas especies herbáceas varió notablemente entre parcelas. Así, mientras que en algunas parcelas aparecieron varias especies de las consumidas por la tórtola y en bastante cantidad, en otras no hubo presencia de ninguna de estas especies o fue testimonial. Fue así como la abundancia de semillas silvestres en las parcelas fue también incluida como variable en el estudio.

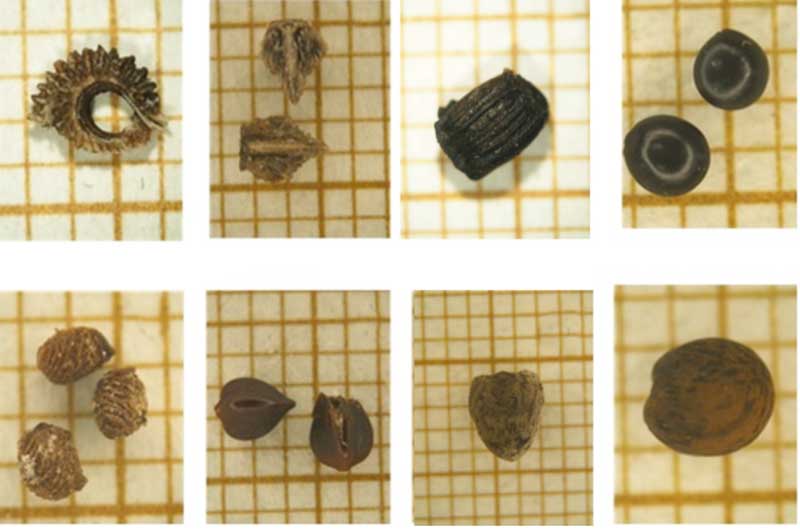

Alguna de las principales semillas silvestres identificadas. De izquierda a derecha Callendula arvensis, Echium Plantagieneum, Raphanus raphanistrum, Amaranthus deflexus, Geranium molle, Rumex sp, Chrozophora tinctoria, Vicia sp.

b) Distancia al cereal

La preferencia de las tórtolas por las semillas cultivadas, ya sean cereal, girasol o leguminosas, es bien conocida; además de la mayor aptitud nutritiva de estas respecto a las semillas silvestres. Sin embargo, las grandes extensiones forestales como el parque natural de la Sierra de Andújar se caracterizan por la práctica ausencia de cultivos agrícolas.

Es decir, las semillas silvestres son aparentemente el único alimento disponible durante su periodo reproductivo. No obstante, esto podría tener excepciones. Así, es sabido que la tórtola es capaz de volar grandes distancias (hasta 10 km; Browne & Aebischer, 2003) en busca de alimento. Este hecho implica que la cercanía de cultivos a las zonas forestales podría ejercer un efecto positivo en la calidad del hábitat de las tórtolas que criasen en el monte, ya que permitiría a los reproductores desplazarse hasta zonas de cultivo y alimentarse de trigo o cebada.

El consumo de cereal supondría un mayor aporte nutritivo para los pichones y, a la par, un mayor éxito reproductivo. En nuestra área de estudio las distancias entre las distintas parcelas y las zonas de cultivo de cereal más próximas oscilaron entre los 4.3 km de la más cercana a los 23 km de la más alejada, de manera que, al existir diferencias entre parcelas, el efecto ejercido por la distancia al cereal sobre el hábitat reproductivo de la tórtola también pudo ser estudiado.

c) Disponibilidad de agua

Aunque la presencia de agua siempre ha sido un elemento ligado a la caza de las tórtolas, se desconoce en qué medida su disponibilidad durante el periodo reproductivo puede ser relevante para la especie.

Aunque la presencia de agua siempre ha sido un elemento ligado a la caza de las tórtolas, se desconoce en qué medida su disponibilidad durante el periodo reproductivo puede ser relevante para la especie.

En el Reino Unido la presencia de agua fue relacionada positivamente con la presencia de territorios reproductivos de tórtolas (Dunn & Morris, 2012).

Sin embargo, a pesar de que en el ámbito mediterráneo el agua es un recurso mucho más escaso, esta cuestión no había sido aún estudiada en España.

En nuestro estudio, consideramos puntos de agua a todos aquellos que de forma natural o artificial mantuvieran agua durante todo el periodo reproductivo (todo el verano): abrevaderos, manantiales, pantanillos, charcas, pozas, ríos, etc.

La gestión de la caza mayor propia de las fincas Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, así como su orografía accidentada, propició la existencia de una importante red de puntos de agua donde las distancias entre ellos apenas superaban como promedio unos centenares de metros. Así, la media de distancias entre las parcelas y los puntos de agua fue de 474 metros, siendo casi imposible encontrar distancias entre puntos de agua que superasen los 1500 metros.